编者按

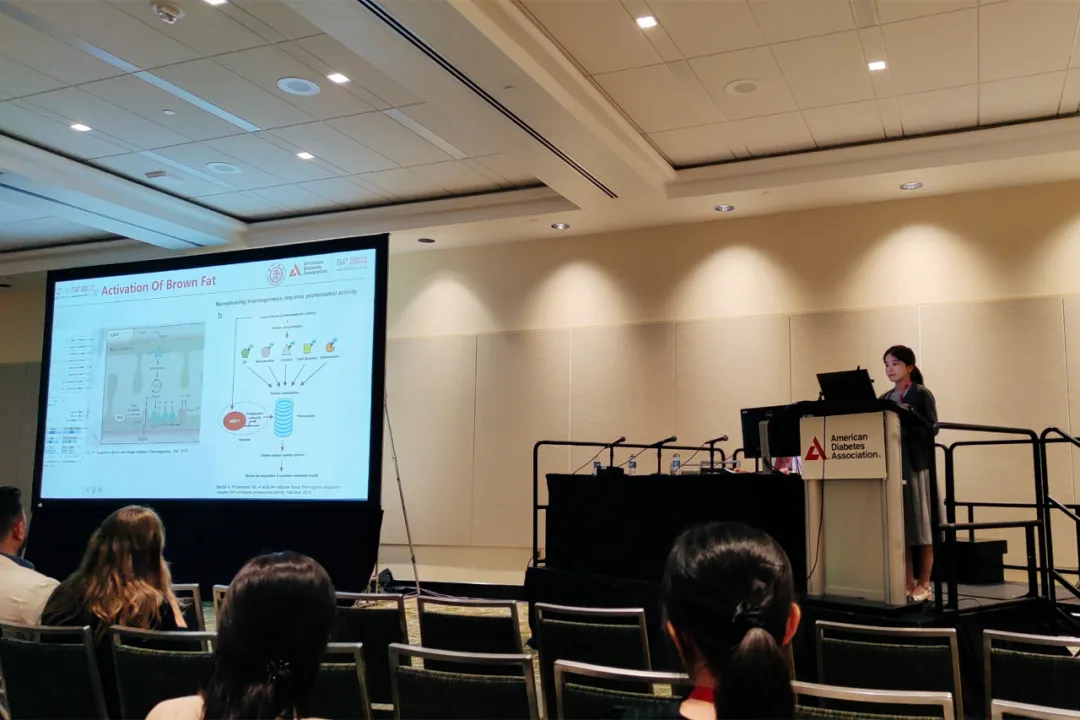

在第84届美国糖尿病协会科学年会(ADA2024)上,上海交通大学医学院附属第六人民医院内分泌代谢学科贾伟平院士、包玉倩教授、胡承教授、周健教授等团队共12项研究被选中参与学术交流,其中5项为口头发言、7项为壁报。研究内容涉及糖尿病和肥胖相关的临床研究、代谢调控机制、遗传等各个方面。

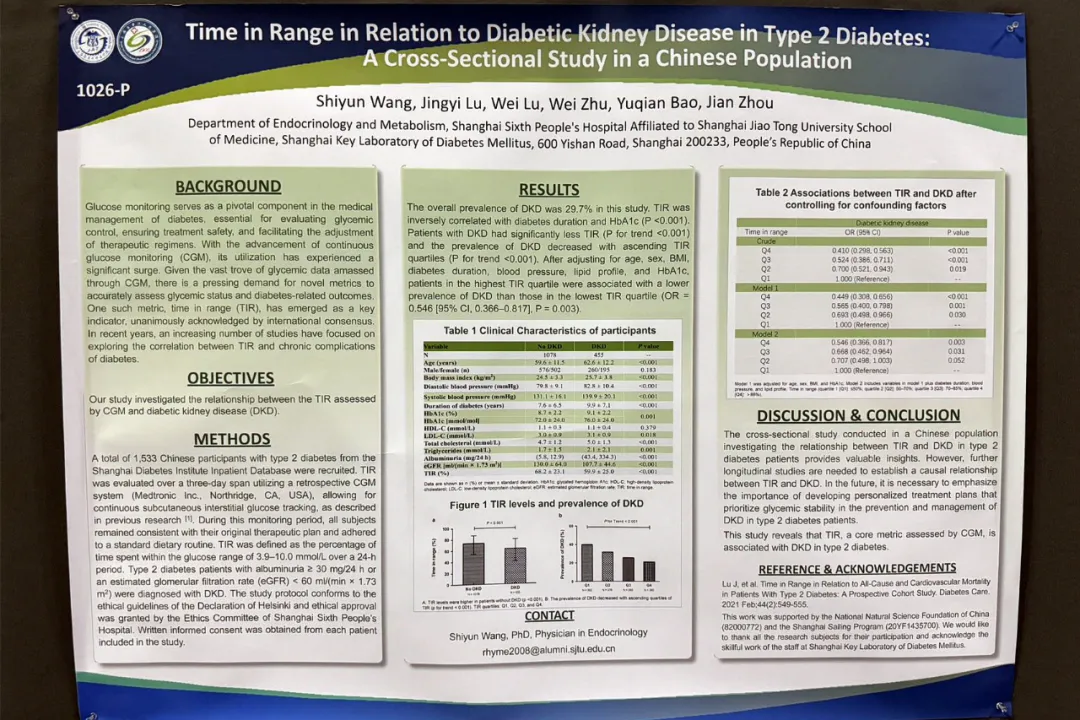

其中,6项临床研究包括血清FGF23水平与肌少症前期的关系研究、骨骼肌质量与中心型肥胖的联合效应研究、实时持续葡萄糖监测的随机对照试验、葡萄糖目标范围内时间与糖尿病肾病的相关性研究、糖尿病肾病的早期风险预测模型研究、女性受益于基于社区的糖尿病同伴支持干预的研究;6项基础研究涉及青少年起病成人型糖尿病(MODY)的基因突变分析、下丘脑星形胶质细胞基因参与糖代谢调控的机制、脂肪组织纤维化的机制、线粒体参与代谢调控的机制、动脉粥样硬化的机制、脂肪组织产热的机制。本刊特选取其中5项口头发言进行报道。

基于实时CGM技术的血糖管理模式对于住院接受短期持续皮下胰岛素输注治疗糖尿病患者血糖控制效果的随机对照研究

39-OR

王亚昕,陆静毅,王茗,倪佳英,于家敏,王诗韵,吴量,陆蔚,朱玮,郭婧怡,于祥田,包玉倩,周健

口头发言:王亚昕

背景及目的

目前,持续葡萄糖监测(CGM)技术在医院环境中的应用仍处于探索阶段。本研究旨在探究基于实时CGM(rtCGM)技术的新型院内血糖管理模式,对于住院接受短期持续皮下胰岛素输注(CSII)治疗的糖尿病患者血糖控制的影响。

方法

本研究为随机对照研究,纳入在上海交通大学医学院附属第六人民医院内分泌代谢科住院接受短期CSII治疗的成人1型或2型糖尿病患者。475例受试者按1:1比例随机分配至rtCGM组(n=237)或床旁即时检测(POC)组(n=238)。rtCGM组由糖尿病专业团队基于rtCGM技术为核心的云端多平台系统调整降糖方案,同时予8次/天的POC;对照组行盲法CGM,仅根据8次/天的POC结果调整降糖方案。主要结局是两组住院监测期间葡萄糖目标范围内时间(TIR,3.9~10 mmol/L)的差异。

结果

住院期间,rtCGM组的TIR(平均值±标准差)为71.1%±15.8%,POC组为62.9%±18.9%,其均数差值为8.2%(95%CI:5.1%~11.4%,P<0.001)。rtCGM组葡萄糖高于目标范围时间(TAR,>10.0 mmol/L)显著低于POC组(28.3%±15.8% vs. 36.6%±19.0%,P<0.001),而两组葡萄糖低于目标范围时间(TBR,<3.9 mmol/L)无显著差异(P=0.11)。此外,rtCGM组的血糖达标所需天数显著低于POC组[2.0(1.0~4.0)天 vs. 4.0(2.0~5.0)天,P<0.001]。

结论

相较于POC,基于rtCGM技术的新型院内血糖管理模式可有效改善住院接受CSII治疗糖尿病患者的血糖控制,同时不增加其低血糖风险。

脂肪前体细胞FBLN7促进脂肪组织纤维化影响代谢稳态的机制研究

279-OR

余海蓉,严婧,胡承

口头发言:余海蓉

背景

脂肪组织纤维化是细胞外基质过量沉积的过程,是脂肪组织功能障碍和肥胖相关代谢紊乱的重要影响因素。然而,关于脂肪组织纤维化的确切机制尚不清楚。Fibulin7(FBLN7)是fibulin家族中最新被发现的成员,目前关于FBLN7在脂肪组织以及代谢紊乱中的确切作用尚不清楚。

方法及结果

本研究通过单细胞测序分析,发现FBLN7是脂肪组织纤维化的刺激因子。此外,本研究首次证明在前脂肪细胞中,FBLN7可以影响TGFβ诱导的纤维化反应。具体来说,脂肪细胞前体细胞敲除FBLN7以及应用FBLN7中和抗体可以显著减轻脂肪组织的纤维化和炎症状态,改善全身代谢。在机制上,FBLN7通过其EGF样钙结合域与血小板反应蛋白-1(TSP1)结合,并通过TSP1激活TGFBR1/TGFβ/Smad信号通路,从而激活下游的纤维化反应。此外,在肥胖以及超重人群中,FBLN7在内脏脂肪及血清循环中均显著上调,并与临床代谢特征显著相关。

结论

前脂肪细胞产生的FBLN7是脂肪组织纤维化的潜在生物标志物,有望为脂肪组织纤维化及肥胖相关代谢紊乱的治疗提供新靶点。

脂肪组织的USP2通过稳定EBF2的表达促进产热

114-OR

徐跃洁,杨颖,潘洁敏,胡承

口头发言:徐跃洁

背景及目的

通过增加脂肪组织的产热能力来增强机体的能量消耗,被认为是对抗肥胖的有前途的治疗策略。本研究报告了去泛素化酶家族成员之一的泛素特异性蛋白酶2(USP2)在肥胖进程中的调控作用。

方法及结果

肥胖个体及高脂饮食(HFD)诱导或遗传性肥胖小鼠的白色脂肪组织中,USP2的表达被下调。在面对高脂饮食挑战时,脂肪特异性USP2过表达的小鼠表现出能量消耗和产热能力的增加,保护小鼠免于饮食引起的肥胖和糖尿病的发生。相反,USP2表达被敲低的小鼠或给予USP2特异性抑制剂ML364的小鼠则表现出寒冷不耐受和产热能力下降的趋势。在机制上,本研究证明了USP2通过与转录因子早期B细胞因子-2(EBF2)相互作用并去泛素化,刺激脂肪产热。这一过程通过增加ERRα和PGC1α的表达和活性来促进产热基因的转录。

结论

总体而言,本研究首次揭示了USP2通过稳定EBF2在产热和系统稳态中的不可或缺的作用。

GPSM1通过PKA/KLF4/PMP22-MAPK途径控制巨噬细胞趋化来调控动脉粥样硬化进展

49-OR

张月媚,胡承

口头发言:张月媚

背景及目的

巨噬细胞在血管壁中的浸润是糖尿病大血管并发症动脉粥样硬化的核心环节。然而,其背后的详细机制仍不明确。本研究旨在探究髓系细胞G蛋白信号调节器1(GPSM1)是否调控动脉粥样硬化以及巨噬细胞的趋化性。

方法

使用在Apoe-/-背景下具有髓系特异性GPSM1基因敲除的小鼠,以及接受AAV-PCSK9注射的GPSM1过表达/缺失小鼠,以探索GPSM1在动脉粥样硬化中的功能。利用骨髓来源的巨噬细胞(BMDMs)和THP-1细胞系,探究GPSM1在调节巨噬细胞趋化作用中的机制。此外,研究还对Apoe-/-小鼠注射了一种针对GPSM1功能的小分子化合物AN-465,以评估GPSM1在动脉粥样硬化发生中的潜在治疗效果。

结果

髓系特异性GPSM1基因敲除能够保护小鼠免受动脉粥样硬化影响,减少动脉粥样硬化斑块的形成和主动脉炎症,这在Apoe-/-双敲除小鼠和接受AAV-PCSK9注射的模型中均得到验证。相反,髓系特异性GPSM1过表达则促进了小鼠的动脉粥样硬化发展。此外,GPSM1缺失抑制了氧化低密度脂蛋白(oxLDL)负荷下的单核细胞激活和巨噬细胞的趋化与迁移,从而减轻了动脉粥样硬化斑块内的炎症反应。在机制方面,GPSM1缺失通过抑制巨噬细胞中的cAMP/PKA/KLF4/PMP22轴来阻断P38/ERK MAPK通路,最终导致巨噬细胞趋化性和迁移能力的受损。最后,使用AN-465对GPSM1进行药物抑制,可以减少斑块形成和巨噬细胞浸润,提示GPSM1可能是治疗糖尿病大血管并发症的一个潜在靶点。

结论

本研究发现确立了GPSM1是动脉粥样硬化的新调节蛋白,并提示GPSM1可能是治疗动脉粥样硬化的潜在靶标。

OPA1重塑巨噬细胞代谢抵抗肥胖相关炎症

47-OR

王黛茜,胡承,严婧

口头发言:王黛茜

背景及目的

脂肪组织巨噬细胞参与调节代谢炎症,协调代谢稳态。线粒体动力学和代谢重塑对巨噬细胞功能至关重要。本研究旨在探索线粒体内膜基因OPA1参与代谢调控的潜在机制。

方法及结果

体内实验表明,髓系特异性敲除OPA1在脂肪组织中诱导M2样到M1样巨噬细胞的表型转化,加重代谢炎症,进而导致高脂饮食喂养后小鼠胰岛素抵抗、葡萄糖失调和肝脏脂肪变性。体外实验表明,OPA1损失会损害线粒体有氧呼吸,导致IL-4刺激时M2极化减少。机制上,OPA1敲除导致编码其合成的酶IRG1合成增加,导致衣康酸积聚,抑制下游STAT6磷酸化,干扰巨噬细胞替代性激活。此外,OPA1过表达的小鼠表现出炎症和代谢表型的改善。

结论

本研究揭示了OPA1通过控制巨噬细胞代谢重塑对M2巨噬细胞极化的促进作用。靶向巨噬细胞OPA1可能是脂肪炎症和代谢疾病的治疗靶点。

团队现场合影

部分壁报展示

京公网安备 11010502033361号

京公网安备 11010502033361号

发布留言