编者按

心血管-肾脏-代谢(CKM)综合征作为一种多系统交织的复杂疾病,正成为全球公共健康的重大挑战。其发病机制复杂,涉及炎症、胰岛素抵抗等多重通路,显著增加患者死亡风险,早期筛查与综合干预迫在眉睫。为此,本刊特邀广西医科大学第一附属医院秦映芬教授,从CKM综合征的病理生理机制切入,深入探讨其多病共存的根源、早期动态监测策略,以及胰高糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1RA)如司美格鲁肽在协同改善心肾代谢结局方面的临床价值。

秦映芬 教授

广西医科大学第一附属医院内分泌科主任

主任医师、医学博士、博士生导师

中国医师协会内分泌代谢科医师分会第六届全国常委

中华医学会内分泌学分会第九届、十届、十一届全国委员

中华医学会广西糖尿病分会第六届主任委员

中华医学会广西内分泌学分会第八届副主任委员

中国医师协会广西内分泌代谢科医师分会主任委员

广西内分泌代谢专业医疗质量控制中心主任委员

《国际糖尿病》

CKM综合征将多种疾病紧密关联,已成为全球健康焦点。从病理生理学角度看,CKM综合征为何易导致代谢、肾脏和心血管疾病的多病共存?对患者生存期有何影响?

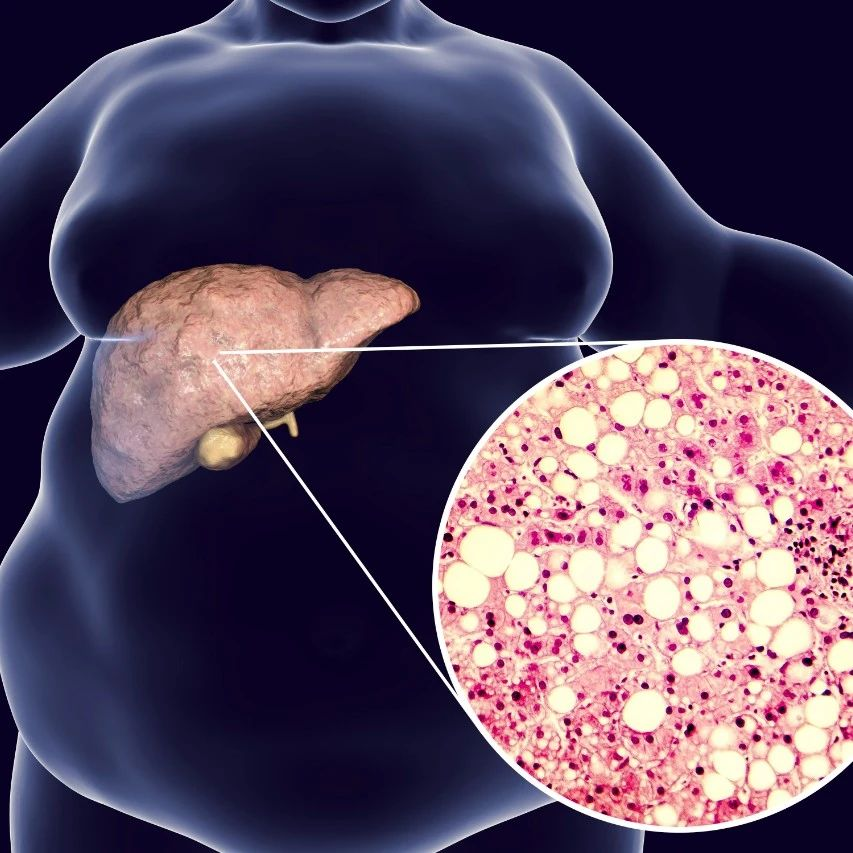

秦映芬教授:CKM综合征最常见的病因是脂肪组织过多和/或功能失调[1]。与之相关的多种病理过程可导致胰岛素抵抗,并最终引发高血糖。其核心病理机制包括炎症、氧化应激、胰岛素抵抗和血管功能障碍,这些机制共同促进了代谢危险因素的形成、肾脏疾病的进展、心肾相互作用的加剧以及心血管疾病(CVD)的发生和发展。此外,代谢危险因素和慢性肾脏病(CKD)还可通过多种直接和间接途径进一步推动CVD进展。

CKM综合征显著增加患者的死亡风险。肥胖程度与过早死亡风险呈正相关,严重肥胖(BMI 40~45 kg/m2)可使患者中位生存期缩短8~10年;糖尿病患者的寿命较非糖尿病者缩短约13~14年,且发病越早,生存期缩短越明显;与肾功能正常或轻度下降的中年人相比,CKD 4期患者的预期寿命缩短超过20年[2]。一项美国全国性调查还显示,CKM综合征的各组分之间存在协同效应,可共同推高10年死亡率,仅在糖尿病、CKD以及糖尿病合并CKD的人群中,死亡率就已分别达到7.7%、11.5%和31.3%[2,3]。

《国际糖尿病》

随着CKM综合征患病率上升,其管理面临多重挑战。在CKM综合征早期筛查中,应如何优化代谢风险因素的动态监测?特别是针对不同分期患者的关键指标和频率?

秦映芬教授:美国心脏协会(AHA)针对成人CKM综合征的筛查推荐涵盖多个方面,包括健康的社会决定因素(SDOH)、体重指数(BMI)和腰围、代谢综合征、代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD),尿白蛋白肌酐比值(UACR)、血清肌酐、胱抑素C的检测,以及冠状动脉钙化和亚临床心衰的评估。

在筛查频率[2]方面,建议每年测量一次BMI和腰围。对于代谢综合征的筛查,CKM 0期(无CKM风险因素)人群,应每3~5年进行一次;CKM 1期(存在脂肪过多或功能异常)或有妊娠糖尿病史的个体,建议每2~3年筛查一次;而CKM 2期(已出现代谢危险因素或CKD)的患者,则应每年筛查一次。此外,对于患有糖尿病、糖尿病前期或具有≥2个代谢危险因素的人群,推荐每1~2年使用FIB-4指数进行肝纤维化筛查,以早期发现MASLD相关的肝纤维化。在肾功能评估方面,所有CKM 2期及以上的患者需每年检测UACR、血清肌酐及胱抑素C水平,以便准确进行KDIGO分期;对于KDIGO风险较高者,可进一步增加评估频次。

《国际糖尿病》

多项研究证实,GLP-1RA(如司美格鲁肽)在CKM疾病管理中具有显著优势。该类药物对CKM患者有哪些独特益处?如何协同其他药物进一步改善临床结局?

秦映芬教授:在合并肥胖的射血分数保留的心衰(HFpEF)患者中,美国TriNetX研究网络一项倾向评分匹配分析共纳入1548例患者,经1年随访发现,应用GLP-1RA相比未应用可显著降低全因死亡、住院、房颤/房扑、急性心肌梗死及心衰加重的发生风险[4]。

此外,在合并房颤的2型糖尿病(T2DM)患者中,另一项基于TriNetX的大规模分析纳入66,927例患者,同样经过1年随访,显示GLP-1RA治疗显著降低全因死亡、住院、心脏复律需求、抗心律失常药物启用、脑血管事件、心衰及急性心肌梗死的发生风险[5]。

特别值得注意的是,对于合并中度及以上白蛋白尿(UACR≥30 mg/g)的T2DM患者,在传统治疗方案[包括肾素-血管紧张素抑制剂(RASi)和常规危险因素控制]的基础上,联合应用GLP-1RA、钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂(SGLT2i)和非甾体类盐皮质激素受体拮抗剂(ns-MRA)的三联疗法表现出显著的协同效应。一项涵盖12项随机试验的分析表明,该策略可进一步降低主要心血管不良事件(MACE,HR 0.65,95%CI:0.55~0.76)、肾脏事件(HR 0.42,95%CI:0.31~0.56)以及全因死亡(HR 0.67,95%CI:0.55~0.80)风险[6]。

这些结果突显了GLP-1RA在CKM多重疾病管理中的独特价值,尤其在与其他靶向药物联合使用时,能够实现更全面的器官保护并改善临床结局。

《国际糖尿病》

结合研究证据,司美格鲁肽对CKM危险因素及结局的影响如何?您如何看待该药在CKM管理中的应用价值?

秦映芬教授:司美格鲁肽在CKM疾病管理中的积极作用已得到多项研究支持。在合并超重或肥胖的动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)患者中,一项纳入3项随机对照研究共18,749例患者的系统评价与荟萃分析显示,与安慰剂相比,司美格鲁肽治疗52周可显著降低全因死亡风险(OR 0.81,95%CI:0.70~0.92,P=0.002),并有效改善收缩压(平均差异 -3.30 mmHg,95%CI:-3.73~-2.86,P<0.00001)和C反应蛋白(平均差异 -36.95 mg/L;95%CI:-39.61~-34.29,P<0.00001)水平[7]。SCORE真实世界研究进一步证实,在该类患者中应用司美格鲁肽(n=9312)与未应用组(n=18,643)相比,可显著降低MACE风险(HR 0.54,95%CI:0.43~0.69,P<0.001)和全因死亡风险(HR 0.13,95%CI:0.06~0.28,P<0.001)[8]。

在合并ASCVD和/或CKD的T2DM患者中,美国Medicare观察性队列研究表明,司美格鲁肽相较二肽基肽酶-4抑制剂(DPP-4i)或SGLT2i,能够更显著降低包括缺血性卒中、心肌梗死及MACE在内的所有心血管结局风险[9]。此外,FLOW研究纳入3533例成人T2DM合并CKD患者,中位随访3.4年,结果显示,司美格鲁肽1.0 mg治疗组相比安慰剂组主要肾脏结局事件风险降低达24%[10]。

对于合并肥胖的心衰患者,尤其HFpEF,一项涵盖5项研究共11,931例患者的荟萃分析显示,中位随访19.2个月后,司美格鲁肽较安慰剂显著降低住院及死亡风险达23%(HR 0.77,95%CI:0.61~0.98)[11]。其获益机制可能与改善心脏重构及抗炎作用有关:STEP-HFpEF亚研究显示该药能够显著改善心脏重构,提示其可能具有疾病修饰作用[12,13];STEP-HFpEF和STEP-HFpEF DM研究的汇总分析进一步表明,司美格鲁肽能够直接减轻炎症反应[12,14]。

可见,司美格鲁肽在CKM综合征的体重管理、血压控制、心血管事件预防、肾脏保护及心衰预后改善等多个方面均显示出显著的临床获益,具有重要临床应用价值。而且,目前国内外多部指南建议,对于合并ASCVD或其高危因素以及CKD的T2DM患者,优先推荐GLP-1RA,以期显著改善临床结局并带来更多综合获益。

结语

CKM综合征的整合管理已成为改善患者预后的关键。从机制探索到临床实践,早期筛查、多指标动态监测以及药物治疗的多靶点协同,构成了当前CKM防控的核心策略。尤其是GLP-1RA如司美格鲁肽等药物,在体重、代谢、心肾结局方面展现出广泛获益,奠定了其在CKM治疗格局中的重要地位。未来,随着循证证据的不断积累,CKM综合征的综合管理策略有望进一步走向精准化与个体化,真正实现CKM结局的全面改善。

参考文献

(上下滑动可查看)

1. Ndumele CE, et al. Circulation. 2023; 148(20): 1636-1664.

2. Ndumele CE, et al. Circulation. 2023; 148(20): 1606-1635.

3. Afkarian M, et al. J Am Soc Nephrol. 2013; 24(2): 302-308.

4. Vignarajah A, et al. 2025 ACC poster. 947-11.

5. Vignarajah A, et al. 2025 ACC poster. 975-09.

6. Neuen BL, et al. Circulation. 2024; 149(6): 450-462.

7. Oliveira L, et al. 2025 ACC poster 947-15

8. Zhao ZX, et al. 2025 ACC poster 947-13

9. Havenon AD, et al. 2025 ACC poster 991-05

10. Perkovic V, et al. N Engl J Med. 2024; 391(2): 109-121.

11. Gonzales-Uribe A, et al. 2025 ACC poster 1235-185

12. Sharma K, et al. 2025 ACC oral 234-3

13. Solomon SD, et al. J Am Coll Cardiol. 2024; 84(17): 1587-1602.

14. Verma S, et al. J Am Coll Cardiol. 2024; 84(17): 1646-1662.

2 comments

心血管-肾脏-代谢(CKM)综合征作为一种多系统交织的复杂疾病,正成为全球公共健康的重大挑战。其发病机制复杂,涉及炎症、胰岛素抵抗等多重通路,显著增加患者死亡风险,早期筛查与综合干预迫在眉睫。为此,本刊特邀广西医科大学第一附属医院秦映芬教授,从CKM综合征的病理生理机制切入,深入探讨其多病共存的根源、早期动态监测策略,以及胰高糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1RA)如司美格鲁肽在协同改善心肾代谢结局方面的临床价值。

秦映芬 教授

广西医科大学第一附属医院内分泌科主任

主任医师、医学博士、博士生导师

中国医师协会内分泌代谢科医师分会第六届全国常委

中华医学会内分泌学分会第九届、十届、十一届全国委员

中华医学会广西糖尿病分会第六届主任委员

中华医学会广西内分泌学分会第八届副主任委员

中国医师协会广西内分泌代谢科医师分会主任委员

广西内分泌代谢专业医疗质量控制中心主任委员

《国际糖尿病》

CKM综合征将多种疾病紧密关联,已成为全球健康焦点。从病理生理学角度看,CKM综合征为何易导致代谢、肾脏和心血管疾病的多病共存?对患者生存期有何影响?

秦映芬教授:CKM综合征最常见的病因是脂肪组织过多和/或功能失调[1]。与之相关的多种病理过程可导致胰岛素抵抗,并最终引发高血糖。其核心病理机制包括炎症、氧化应激、胰岛素抵抗和血管功能障碍,这些机制共同促进了代谢危险因素的形成、肾脏疾病的进展、心肾相互作用的加剧以及心血管疾病(CVD)的发生和发展。此外,代谢危险因素和慢性肾脏病(CKD)还可通过多种直接和间接途径进一步推动CVD进展。

CKM综合征显著增加患者的死亡风险。肥胖程度与过早死亡风险呈正相关,严重肥胖(BMI 40~45 kg/m2)可使患者中位生存期缩短8~10年;糖尿病患者的寿命较非糖尿病者缩短约13~14年,且发病越早,生存期缩短越明显;与肾功能正常或轻度下降的中年人相比,CKD 4期患者的预期寿命缩短超过20年[2]。一项美国全国性调查还显示,CKM综合征的各组分之间存在协同效应,可共同推高10年死亡率,仅在糖尿病、CKD以及糖尿病合并CKD的人群中,死亡率就已分别达到7.7%、11.5%和31.3%[2,3]。

《国际糖尿病》

随着CKM综合征患病率上升,其管理面临多重挑战。在CKM综合征早期筛查中,应如何优化代谢风险因素的动态监测?特别是针对不同分期患者的关键指标和频率?

秦映芬教授:美国心脏协会(AHA)针对成人CKM综合征的筛查推荐涵盖多个方面,包括健康的社会决定因素(SDOH)、体重指数(BMI)和腰围、代谢综合征、代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD),尿白蛋白肌酐比值(UACR)、血清肌酐、胱抑素C的检测,以及冠状动脉钙化和亚临床心衰的评估。

在筛查频率[2]方面,建议每年测量一次BMI和腰围。对于代谢综合征的筛查,CKM 0期(无CKM风险因素)人群,应每3~5年进行一次;CKM 1期(存在脂肪过多或功能异常)或有妊娠糖尿病史的个体,建议每2~3年筛查一次;而CKM 2期(已出现代谢危险因素或CKD)的患者,则应每年筛查一次。此外,对于患有糖尿病、糖尿病前期或具有≥2个代谢危险因素的人群,推荐每1~2年使用FIB-4指数进行肝纤维化筛查,以早期发现MASLD相关的肝纤维化。在肾功能评估方面,所有CKM 2期及以上的患者需每年检测UACR、血清肌酐及胱抑素C水平,以便准确进行KDIGO分期;对于KDIGO风险较高者,可进一步增加评估频次。

《国际糖尿病》

多项研究证实,GLP-1RA(如司美格鲁肽)在CKM疾病管理中具有显著优势。该类药物对CKM患者有哪些独特益处?如何协同其他药物进一步改善临床结局?

秦映芬教授:在合并肥胖的射血分数保留的心衰(HFpEF)患者中,美国TriNetX研究网络一项倾向评分匹配分析共纳入1548例患者,经1年随访发现,应用GLP-1RA相比未应用可显著降低全因死亡、住院、房颤/房扑、急性心肌梗死及心衰加重的发生风险[4]。

此外,在合并房颤的2型糖尿病(T2DM)患者中,另一项基于TriNetX的大规模分析纳入66,927例患者,同样经过1年随访,显示GLP-1RA治疗显著降低全因死亡、住院、心脏复律需求、抗心律失常药物启用、脑血管事件、心衰及急性心肌梗死的发生风险[5]。

特别值得注意的是,对于合并中度及以上白蛋白尿(UACR≥30 mg/g)的T2DM患者,在传统治疗方案[包括肾素-血管紧张素抑制剂(RASi)和常规危险因素控制]的基础上,联合应用GLP-1RA、钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂(SGLT2i)和非甾体类盐皮质激素受体拮抗剂(ns-MRA)的三联疗法表现出显著的协同效应。一项涵盖12项随机试验的分析表明,该策略可进一步降低主要心血管不良事件(MACE,HR 0.65,95%CI:0.55~0.76)、肾脏事件(HR 0.42,95%CI:0.31~0.56)以及全因死亡(HR 0.67,95%CI:0.55~0.80)风险[6]。

这些结果突显了GLP-1RA在CKM多重疾病管理中的独特价值,尤其在与其他靶向药物联合使用时,能够实现更全面的器官保护并改善临床结局。

《国际糖尿病》

结合研究证据,司美格鲁肽对CKM危险因素及结局的影响如何?您如何看待该药在CKM管理中的应用价值?

秦映芬教授:司美格鲁肽在CKM疾病管理中的积极作用已得到多项研究支持。在合并超重或肥胖的动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)患者中,一项纳入3项随机对照研究共18,749例患者的系统评价与荟萃分析显示,与安慰剂相比,司美格鲁肽治疗52周可显著降低全因死亡风险(OR 0.81,95%CI:0.70~0.92,P=0.002),并有效改善收缩压(平均差异 -3.30 mmHg,95%CI:-3.73~-2.86,P<0.00001)和C反应蛋白(平均差异 -36.95 mg/L;95%CI:-39.61~-34.29,P<0.00001)水平[7]。SCORE真实世界研究进一步证实,在该类患者中应用司美格鲁肽(n=9312)与未应用组(n=18,643)相比,可显著降低MACE风险(HR 0.54,95%CI:0.43~0.69,P<0.001)和全因死亡风险(HR 0.13,95%CI:0.06~0.28,P<0.001)[8]。

在合并ASCVD和/或CKD的T2DM患者中,美国Medicare观察性队列研究表明,司美格鲁肽相较二肽基肽酶-4抑制剂(DPP-4i)或SGLT2i,能够更显著降低包括缺血性卒中、心肌梗死及MACE在内的所有心血管结局风险[9]。此外,FLOW研究纳入3533例成人T2DM合并CKD患者,中位随访3.4年,结果显示,司美格鲁肽1.0 mg治疗组相比安慰剂组主要肾脏结局事件风险降低达24%[10]。

对于合并肥胖的心衰患者,尤其HFpEF,一项涵盖5项研究共11,931例患者的荟萃分析显示,中位随访19.2个月后,司美格鲁肽较安慰剂显著降低住院及死亡风险达23%(HR 0.77,95%CI:0.61~0.98)[11]。其获益机制可能与改善心脏重构及抗炎作用有关:STEP-HFpEF亚研究显示该药能够显著改善心脏重构,提示其可能具有疾病修饰作用[12,13];STEP-HFpEF和STEP-HFpEF DM研究的汇总分析进一步表明,司美格鲁肽能够直接减轻炎症反应[12,14]。

可见,司美格鲁肽在CKM综合征的体重管理、血压控制、心血管事件预防、肾脏保护及心衰预后改善等多个方面均显示出显著的临床获益,具有重要临床应用价值。而且,目前国内外多部指南建议,对于合并ASCVD或其高危因素以及CKD的T2DM患者,优先推荐GLP-1RA,以期显著改善临床结局并带来更多综合获益。

结语

CKM综合征的整合管理已成为改善患者预后的关键。从机制探索到临床实践,早期筛查、多指标动态监测以及药物治疗的多靶点协同,构成了当前CKM防控的核心策略。尤其是GLP-1RA如司美格鲁肽等药物,在体重、代谢、心肾结局方面展现出广泛获益,奠定了其在CKM治疗格局中的重要地位。未来,随着循证证据的不断积累,CKM综合征的综合管理策略有望进一步走向精准化与个体化,真正实现CKM结局的全面改善。

参考文献

(上下滑动可查看)

1. Ndumele CE, et al. Circulation. 2023; 148(20): 1636-1664.

2. Ndumele CE, et al. Circulation. 2023; 148(20): 1606-1635.

3. Afkarian M, et al. J Am Soc Nephrol. 2013; 24(2): 302-308.

4. Vignarajah A, et al. 2025 ACC poster. 947-11.

5. Vignarajah A, et al. 2025 ACC poster. 975-09.

6. Neuen BL, et al. Circulation. 2024; 149(6): 450-462.

7. Oliveira L, et al. 2025 ACC poster 947-15

8. Zhao ZX, et al. 2025 ACC poster 947-13

9. Havenon AD, et al. 2025 ACC poster 991-05

10. Perkovic V, et al. N Engl J Med. 2024; 391(2): 109-121.

11. Gonzales-Uribe A, et al. 2025 ACC poster 1235-185

12. Sharma K, et al. 2025 ACC oral 234-3

13. Solomon SD, et al. J Am Coll Cardiol. 2024; 84(17): 1587-1602.

14. Verma S, et al. J Am Coll Cardiol. 2024; 84(17): 1646-1662.

2 comments

京公网安备 11010502033361号

京公网安备 11010502033361号

发布留言