以下内容仅供医疗卫生专业人士阅读参考

编者按:9月14日,值此第61届欧洲糖尿病研究协会年会(EASD 2025)召开之际,一场紧扣大会热点、聚焦中国2型糖尿病(T2DM)血糖管理难题的中外连线盛大召开!本次会议由EASD高级副主席、巴里阿尔多·莫罗大学Francesco Giorgino教授,北京大学人民医院纪立农教授与德克萨斯大学西南医学中心Julio Rosenstock教授联袂主持,并邀请Julio Rosenstock教授、邓迪大学医学院Rory McCrimmon教授、中山大学附属第一医院李延兵教授,聚焦中国人群的独特特征,结合EASD大会前沿理念和最新成果,共探优质治疗方案,推动我国糖尿病管理的持续进步。

早期联合

立足中国人群β细胞特征的破局之道

Julio Rosenstock教授从全球视角出发,系统剖析了东西方人群β细胞功能的差异,并强调早期联合治疗对中国T2DM患者的重要性。国际糖尿病联盟(IDF)最新发布的糖尿病地图数据[1]显示,2024年中国糖尿病患者人数约达1.5亿,居全球首位。与西方人群相比,中国T2DM患者具有一系列独特的特征,尤其以β细胞功能差、胰岛素分泌不足为突出表现之一,特别是在胰岛素抵抗的背景下,β细胞功能早期受损明显[2-4]。2025 ADA班廷科学成就奖授予Steven E. Kahn教授,也再次强调了改善β细胞功能在糖尿病治疗中的关键地位。

早期良好的血糖控制对于保护β细胞功能具有重要意义,口服药治疗血糖控制不佳的患者应尽早起始注射治疗,包括GLP-1RA和胰岛素。T2DM的病理生理机制复杂,涉及胰岛素抵抗、β细胞功能进行性减退、胰高血糖素分泌异常、肠促胰素效应减弱等多重环节。单一降糖药物难以全面覆盖上述所有病理机制,不仅难以长期维持血糖稳定达标,且对β细胞功能的保护与改善效应有限。基于此,T2DM患者早期启动联合降糖治疗,已成为当前临床管理中的重要趋势,其核心目标是通过多机制协同作用,更持久地控制血糖、延缓β细胞功能衰退进程。2025 ADA指南[5]指出,T2DM患者在治疗开始时,就可考虑联合治疗,以缩短达到个体化治疗目标的时间。EASD/ADA共识[6]表示,基础胰岛素与GLP-1RA的联合治疗具有非常强的降糖效果。这对于改善中国T2DM患者的血糖管理,特别是在实现早期保护β细胞功能方面,具有重要参考价值。

由基础胰岛素与GLP-1RA组合而成的固定比例复方制剂(FRC),可协同靶向T2DM“八重奏”病理机制中的七重,包括肝脏和肌肉胰岛素抵抗、胰岛β细胞功能衰退、肠促胰素作用减弱、胰岛α细胞功能异常、脂解作用增强、中枢神经递质功能障碍等,显著改善血糖控制,保护β细胞功能,在早期联合治疗中发挥重要作用[7]。

化繁为简

EASD热点启示下的简化治疗之策

Rory McCrimmon教授结合本届EASD大会热点议题,深入分析了当前糖尿病管理中胰岛素治疗面临的挑战,并提出简化治疗的解决路径。本次大会报告的两项研究[8-9]显示,较高的餐后血糖(PPG)与空腹血糖(FPG)差值与糖尿病及血管并发症风险显著相关。多项研究表明,T2DM可导致多种并发症,包括心肌梗死、听力丧失、痴呆等[10-12],进一步加重患者治疗负担。而早期强化糖化血红蛋白(HbA1c)控制可减少T2DM患者远期大血管和微血管并发症的风险[13]。

早期胰岛素治疗是实现良好血糖控制的重要手段。然而,针对中国人群尤其是PPG普遍较高的特点,当前胰岛素治疗方案仍存在一定局限性,如基础-餐时方案存在注射频次高问题,预混胰岛素比例固定难以实现个体化治疗,以及二者均存在低血糖和体重增加的潜在风险等。因此,亟需探索更高效、简便的治疗方案,以更好满足临床需求。简化治疗被认为是一种有效的T2DM管理策略。国外多部指南均已将FRC纳入胰岛素治疗路径推荐[5-6,13],其中2024 ADA指南更是指出,FRC可有效简化复杂的胰岛素治疗方案[14]。多学科专家小组审查结果[15]显示,与多次注射胰岛素方案相比,FRC可能是一种更简单的治疗选择,且可能有助于减轻疾病负担。

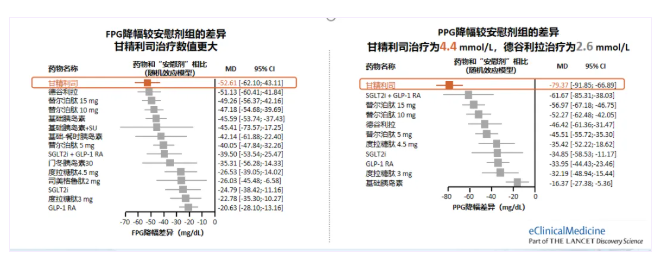

目前投入临床应用的FRC包括甘精胰岛素利司那肽(简称甘精利司)和德谷胰岛素利拉鲁肽(简称德谷利拉)。相关网状荟萃分析结果显示,不同降糖方案(包括替尔泊肽、甘精利司、德谷利拉等)中,甘精利司能够强效降低FPG和PPG,PPG改善尤为显著,较安慰剂差异达4.4 mmol/L[16]。

其背后的原因与药品发挥作用特性可能相关,药代动力学数据提示,与长效GLP-1RA相比,短效GLP-1RA可能具有更大的降低PPG潜力[17]。每日一次的利司那肽治疗28天,较利拉鲁肽,PPG的降幅更显著,这主要与其显著减缓胃排空有关[18-19]。

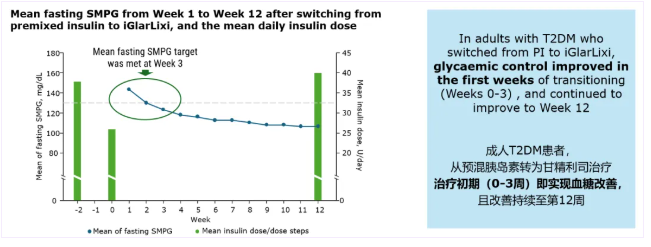

此外,本次EASD大会公布的Soli-SWITCH研究事后分析[20]进一步显示,预混胰岛素转为甘精利司治疗后,治疗初期(0-3周)血糖即有明显改善,并持续改善至第12周。

综上表明,甘精利司作为代表性的FRC方案,不仅在控制PPG方面表现更为显著,而且能在早期便实现血糖达标,为中国T2DM患者提供了一种简化且全面的综合治疗方案。

创新驱动

以患者为中心的优质达标新范式

李延兵教授结合中国T2DM患者多元化需求,探讨了创新FRC治疗方案如何助力患者实现优质达标。在“以患者为中心”的糖尿病管理理念的驱动下,控糖目标已从“单维”升级为“三维”,即同时满足HbA1c/FPG/PPG达到控制目标、平衡低血糖风险、体重达到控制目标[21]。FRC含基础胰岛素和GLP-1RA双效成分,二者机制互补、增效减副,为优质控糖奠定基础。近年来,FRC在国内外指南中的地位不断提升,尤其是被2024 CDS指南列为胰岛素治疗起始推荐,凸显其早期应用、早期优质血糖达标的价值[5-6,21-22]。

创新FRC方案甘精利司通过广泛开展的高质量临床研究,从多人群、多维度验证了其疗效与安全性。在中国临床预混胰岛素应用较广泛的背景下,多项研究证实,甘精利司可提供更优化的治疗方案,既满足患者多样化需求,又有效提升治疗质量。

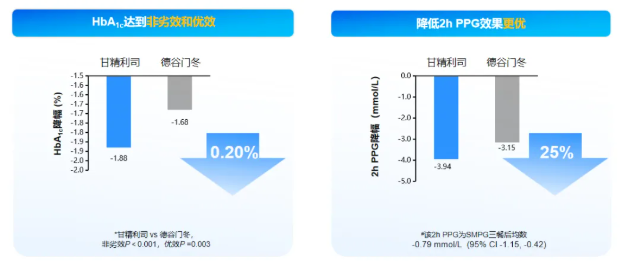

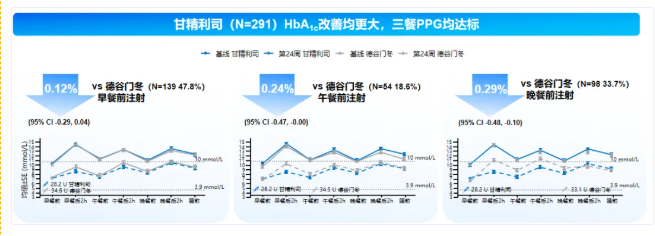

磐石研究(SoliD)[23]是全球首个在口服药(OADs)控制不佳中国患者中,头对头比较甘精利司与德谷门冬的随机对照、开放标签、双臂、多中心III期临床研究,结果显示与德谷门冬相比,甘精利司自基线至24周的HbA1c降幅达到了非劣效与优效,差值为0.20%;在FPG降幅相当的情况下,三餐后平均血糖进一步下降25%;而且甘精利司治疗低血糖风险更少,带来体重获益。

多项SoliD事后分析进一步显示,相较德谷门冬,甘精利司可达成全天候控制、全人群覆盖及更早期血糖达标。

全天候控制:本次EASD大会上公布的SoliD事后分析进一步显示,相较德谷门冬早午晚任一餐前注射治疗,甘精利司早餐前注射能实现全天血糖达标[24]。

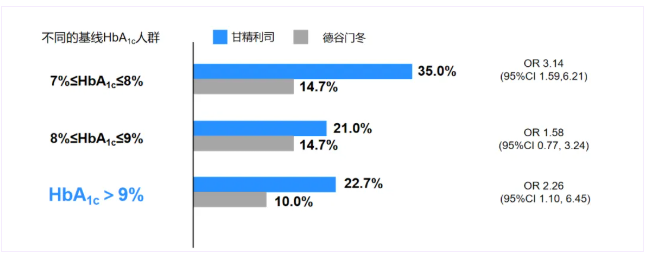

全人群覆盖:2025 ADA大会上公布的事后分析显示,在不同的基线HbA1c人群中,甘精利司治疗复合终点达标率均更高[25]。

注:复合终点达标是指HbA1c<7%、无体重增加且无低血糖发生。

更早期血糖达标:另一项事后分析还显示,相较德谷门冬,在治疗早期(12周)甘精利司即可显著改善血糖控制[26]。

SoliMix[27]是一项在基础胰岛素+1-2种OADs控制不佳的T2DM患者中,转换为甘精利司或门冬胰岛素30的头对头RCT研究。结果显示,较转为门冬30,转为甘精利司治疗第26周HbA1c改善降幅达到非劣效和优效,差值为0.2%;且各时段低血糖发生均显著更少,体重相对获益-1.9 kg。

Soli-SWITCH研究是一项为期24周的单臂4期研究,旨在评估目前接受每日一次或两次的预混胰岛素治疗的T2DM患者,转换为甘精利司治疗的疗效和安全性。其中东亚患者亚组分析数据[28]显示,从预混胰岛素治疗,转换为甘精利司治疗24周HbA1c可进一步降低达1.3%,研究期间无严重低血糖(ADA 3级)发生,患者平均体重减轻0.2 kg。

我国是预混胰岛素应用大国,数据显示近7成患者应用预混胰岛素治疗[29],然而其在临床应用中存在诸多局限,通过以上研究显示出在不同人群中,相较于预混胰岛素治疗,甘精利司治疗均能提供更优血糖控制,减少低血糖风险,并带来体重获益,全面助力患者实现优质达标。

总 结

“智汇交锋燃星火,共绘控糖新航标”。在EASD 2025中外专家对话中,与会专家结合临床实践经验,围绕中国T2DM胰岛素治疗优化展开深度研讨,重点强调β细胞功能保护与FPG、PPG协同管理的核心价值,并明确指出:FRC,尤其是甘精利司,可针对性适配中国患者治疗需求,成为胰岛素治疗的更优选择。

本次对话紧扣中国T2DM患者“β细胞功能差、胰岛素分泌不足”的独特特征,以及近7成患者依赖预混胰岛素却面临“个体化不足、低血糖风险”的临床现状,形成关键共识:早期联合治疗是突破当前管理瓶颈的核心路径——既能实现更持久的优质血糖控制,又能延缓β细胞功能衰退,对提升我国糖尿病整体管理水平具有重要临床意义。而FRC凭借“基础胰岛素+GLP-1RA”的双效协同机制,可覆盖T2DM“八重奏”中七重病理机制,在强效控糖基础上,进一步降低低血糖风险、带来体重管理获益,同时简化注射流程,充分满足患者多样化需求,成为早期联合治疗的关键方案。

参考文献:

[1]IDF Diabetes Atlas, 11th Edition (2025) http://www.diabetesatlas.org.

[2]Kodama K, et al. Diabetes Care 2013;36:1789–96;

[3]Saisho Y. J Clin Med 2014;3:923–43.

[4]Yabe D, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016 Jan;4(1):2-3.

[5]American Diabetes Association Professional Practice Committee; 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care 1 January 2025; 48 (Supplement_1): S181–S206.?

[6]Diabetes Care. 2022 Nov 1;45(11):2753-2786. doi: 10.2337/dci22-0034.

[7]《基础胰岛素/胰升糖素样肽-1受体激动剂复方制剂用于治疗2型糖尿病的临床专家建议》编写委员会. 基础胰岛素/胰升糖素样肽-1受体激动剂复方制剂用于治疗2型糖尿病的临床专家建议[J]. 中华内分泌代谢杂志,2023,39(8):645-650. DOI:10.3760/cma.j.cn311282-20230115-00027.

[8]2025 EASD. 303 Dose-response relationship between postload-fasting glucose gap and risk of developing diabetes.

[9]2025 EASD. 1083 Postload-fasting gap and its association with vascular complications: a population-based study

[10]2025 EASD. 37 Long-term incidence and case-fatality rates of myocardial infarction in people with newly diagnosed diabetes and impaired glucose tolerance: the Da Qing Diabetes 34-year follow-up

[11]2025 EASD. 1214 Comparative analysis of hearing loss between diabetic and nondiabetic populations

[12]2025 EASD. 1217 Global and cohort-based analysis of dementia burden and modifiable risk factors in type 2 diabetes.

[13]AACE. Endocr Pract. 2023 May;29(5):305-340

[14]ADA. Diabetes Care 2024,47(Sup 1):S1-S321

[15]Jude B, et al. Diabetes Ther 2022;13:619–34

[16]Caruso I, et al. eClinicalMedicine 2023;64:102181.

[17]Perreault L, et al. Adv Ther 2019;36:265–77

[18]Kapitza C, et al. Diabetes Obes Metab 2013;15:642–9.

[19]Meier, JJ. Diabetes Care 2015;38:1263–73

[20]2025 EASD. 928 Early glycaemic improvement when switching to iGlarLixi from premixed insulins in adults with type 2 diabetes: a post hoc analysis of Soli-SWITCH

[21]中华医学会糖尿病学分会.中华糖尿病杂志 2021,13(4):315-409

[22]中华医学会糖尿病学分会.中国糖尿病防治指南(2024版)[J].中华糖尿病杂志, 2025, 17(01):16-139.

[23]Liu M. et al. Diabetes Obes Metab 2024,26(9):3791-3800.

[24]EASD 2025.930-X. Li. Impact of time of injection on the efficacy and safety of iGlarLixi vs IDegAsp in Chinese people with type 2 diabetes: exploratory analysis of the Soli-D study.

[25]2025 ADA. 23-PUB - Efficacy and Safety of IGlarLixi vs. IDegAsp by Baseline HbA1c in Chinese People with T2D—Post Hoc Analyses of the SoliD Study

[26]甘精利司与德谷门冬在中国T2D患者中早期血糖控制的比较:SoliD研究事后分析

[27]Rosenstock J, et al. Diabetes Care 2021,44(10):2361-2370

[28]765-P. Efficacy and safety of switching to iGlarLixi from premixed insulin in South Korean people living with Type 2 diabetes (T2D): Sub-analysis of Soli-SWITCH study

[29]Ji LN, Lu JM, Guo XH, et al. Glycemic control among patients in China with type 2 diabetes mellitus receiving oral drugs or injectables. BMC Public Health. 2013 Jun 21;13:602. doi: 10.1186/1471-2458-13-602. PMID: 23800082; PMCID: PMC3729491.

2 comments

京公网安备 11010502033361号

京公网安备 11010502033361号

发布留言