糖尿病是全球范围内的重大公共卫生问题,其有效管理依赖于精准的血糖监测。传统的血糖监测方法(如指尖血糖检测、糖化血红蛋白检测)虽为临床诊断和管理提供了重要参考,但难以实时反映血糖的动态变化。连续葡萄糖监测(CGM)技术的出现,为糖尿病的精细化管理带来了革命性突破。然而,CGM技术的标准化问题,仍是当前临床应用中亟待攻克的关键课题。对此,在第三届上海糖尿病先进技术与治疗论坛(SATTD)上,上海市第六人民医院王煜非教授围绕CGM的发展历程、标准化现状与难点及国际标准化工作进展,展开了深入探讨。

一、CGM技术的发展历程

CGM技术自20世纪末问世以来,经历了快速的发展和迭代。早期的CGM设备需要频繁的指尖血糖校准,且测量误差较大。近年来,随着技术的进步,CGM设备已逐渐实现免校准化,测量误差显著降低,数据传输也从有线发展到无线甚至蓝牙传输,极大地提高了患者的使用便利性。目前,CGM设备的监测时长已从最初的3天延长至14天甚至更久,为糖尿病患者的长期血糖管理提供了有力支持。

二、CGM标准化的现状与难点

现有评估标准包括:POCT05标准和FDA标准。2020年颁布的POCT05标准主要针对CGM设备的上市评估,包括准确性要求和影响准确性的因素。该标准为制造商提供了基本的指导,但主要适用于设备的市场准入阶段,对临床应用中的精细化评估支持有限。FDA于2020年推出的CGM标准参考了指尖血糖的ISO15197标准,提出了“双十五”要求(低值血糖误差范围±15 mg/dl,高值血糖误差范围15%)。该标准要求CGM设备在70%的时间内达到标准范围,40%的时间内达到更高精度要求。然而,该标准仍基于指尖血糖的评估体系,未能充分考虑CGM技术的独特性。目前,CGM技术尚未有专门的ISO国际标准。ISO标准的缺失限制了CGM技术在全球范围内的统一评估和应用。

CGM标准化的难点在于检测方法的差异、血糖变化率的影响和人群纳入的影响。

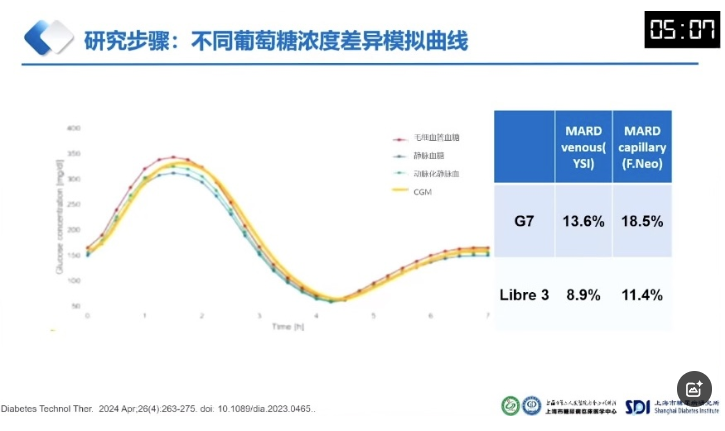

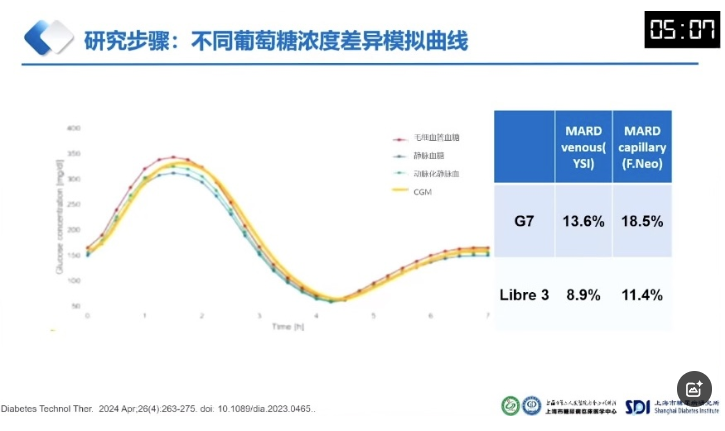

CGM技术主要基于组织间质液的葡萄糖测量,而传统的血糖检测方法基于指尖或静脉血液。组织间质液的葡萄糖浓度与血液葡萄糖浓度存在差异,且无法直接获取组织间质液样本进行校准和溯源。这一差异是CGM标准化的核心难点之一。

而血糖快速变化时,组织间质液的葡萄糖浓度变化滞后于血液,评估CGM设备的准确性时,需要综合考虑血糖变化率的分布,否则可能导致测量误差。

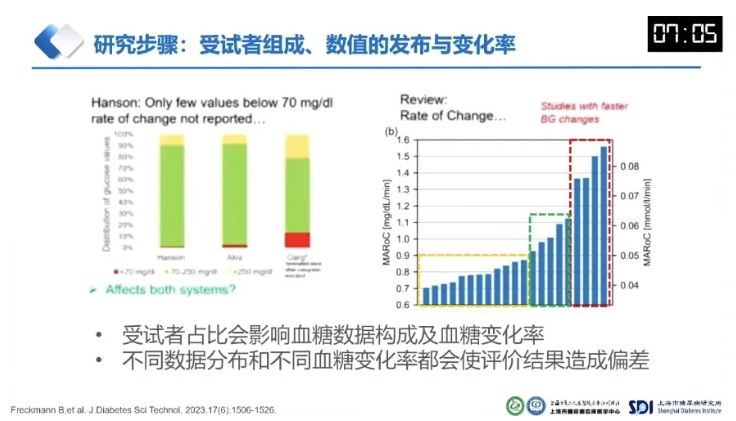

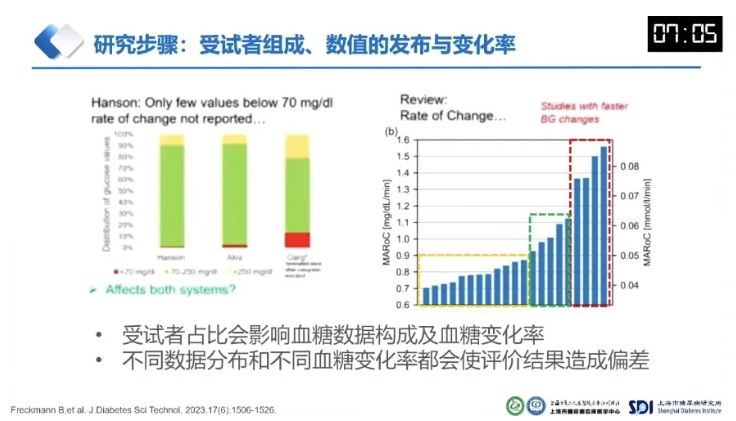

而不同研究中纳入的人群差异(如1型糖尿病患者比例)会导致CGM设备表现的显著差异。例如,1型糖尿病患者的血糖波动较大,低血糖事件较多,这会影响CGM设备在低血糖范围内的准确性表现。

三、IFCC在CGM标准化中的工作进展

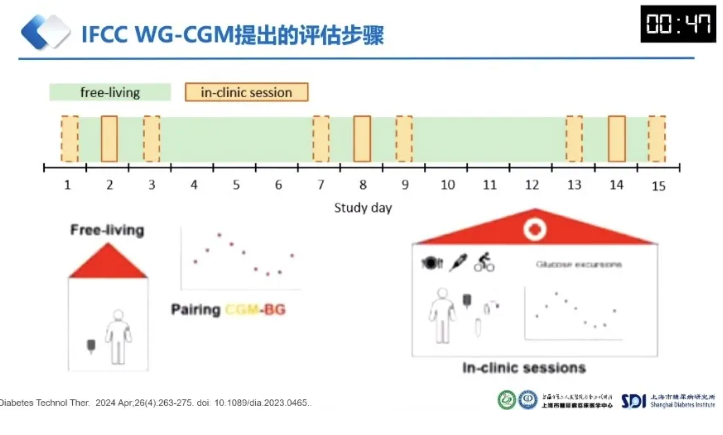

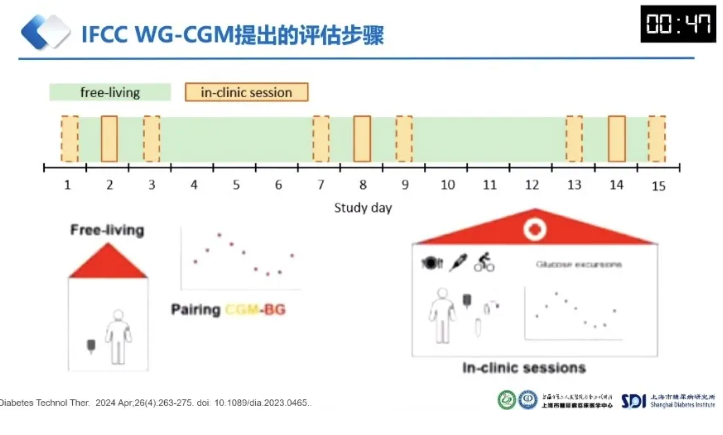

2019年,国际临床化学联合会(IFCC)成立了CGM工作组,旨在推动CGM技术的标准化。该工作组由多位国际知名专家组成,包括长期致力于CGM研究的Franken教授。工作组通过广泛征求意见,明确了组织间质液葡萄糖的测量机制,建立从组织间质液到血液葡萄糖的溯源链。通过算法和校准方法,降低组织间质液葡萄糖测量的不确定性。除了传统的准确性指标(如MARD值),还引入了血糖变化率的分布评估和多色图谱评估工具,将血糖值和变化率结合,直观展示CGM设备的表现。

在未来,研究中要求纳入至少70%的1型糖尿病患者。人群标准化可以反映CGM设备在高血糖波动人群中的表现。同时,提高比对测量程序的溯源性要求,确保CGM设备的测量结果与标准参考方法的一致性。在评估CGM设备时,不仅要考虑血糖值的分布,还要结合血糖变化率的分布,全面评估设备的准确性和可靠性。

四、临床应用中的关键问题

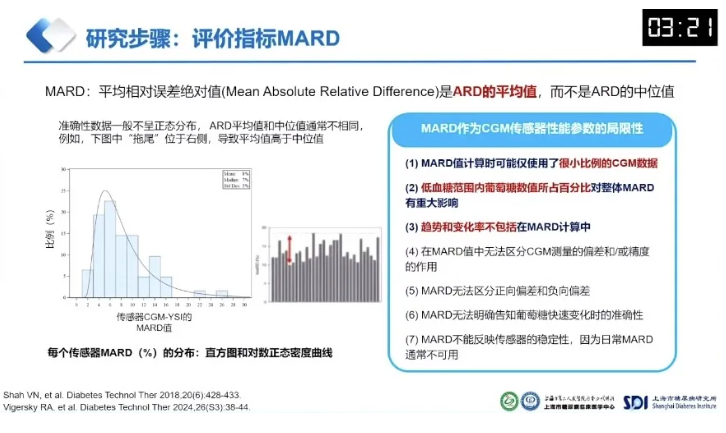

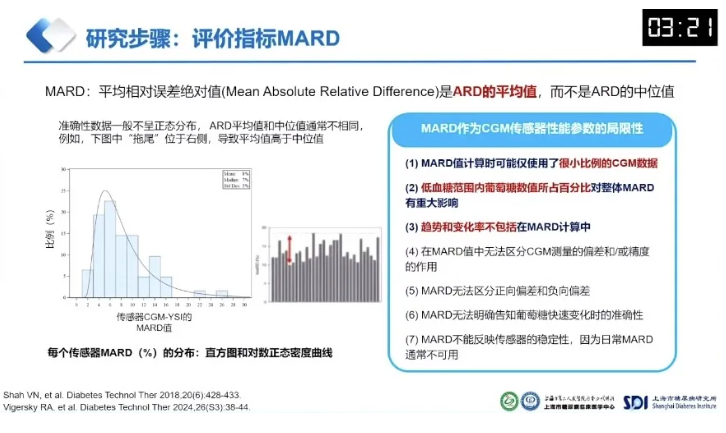

MARD值(平均绝对相对误差)是目前常用的CGM准确性评估指标,但其存在局限性。例如,MARD值无法反映血糖变化率对测量结果的影响,且不同研究中MARD值的差异较大。因此,通过引入多维度评估工具(如多色图谱),可以更直观地展示CGM设备在不同血糖范围和变化率下的表现。例如,在低血糖和高血糖报警准确性方面,多维度评估能够更准确地反映设备的安全性和有效性。

选择CGM设备时,应综合考虑其准确性、可靠性以及患者的使用便利性。对于1型糖尿病患者,优先选择能够准确反映血糖快速变化的设备。临床医生在解读CGM数据时,应结合患者的个体情况,避免仅依赖单一指标。例如,结合血糖变化率和报警功能,全面评估患者的血糖管理情况。同时,要提高患者对CGM技术的理解和使用能力,帮助患者正确解读CGM数据,提升其自我管理能力。

CGM技术在糖尿病管理中的应用前景广阔,但其标准化仍面临诸多挑战。IFCC在推动CGM标准化方面做出了重要贡献,提出了多维度评估指标和可视化的评估工具。未来,随着国际标准的逐步完善,CGM技术有望在全球范围内实现统一评估和广泛应用。临床医生在应用CGM技术时,应结合多维度评估工具,全面解读CGM数据,为患者提供更精准的糖尿病管理方案。

2 comments

一、CGM技术的发展历程

CGM技术自20世纪末问世以来,经历了快速的发展和迭代。早期的CGM设备需要频繁的指尖血糖校准,且测量误差较大。近年来,随着技术的进步,CGM设备已逐渐实现免校准化,测量误差显著降低,数据传输也从有线发展到无线甚至蓝牙传输,极大地提高了患者的使用便利性。目前,CGM设备的监测时长已从最初的3天延长至14天甚至更久,为糖尿病患者的长期血糖管理提供了有力支持。

二、CGM标准化的现状与难点

现有评估标准包括:POCT05标准和FDA标准。2020年颁布的POCT05标准主要针对CGM设备的上市评估,包括准确性要求和影响准确性的因素。该标准为制造商提供了基本的指导,但主要适用于设备的市场准入阶段,对临床应用中的精细化评估支持有限。FDA于2020年推出的CGM标准参考了指尖血糖的ISO15197标准,提出了“双十五”要求(低值血糖误差范围±15 mg/dl,高值血糖误差范围15%)。该标准要求CGM设备在70%的时间内达到标准范围,40%的时间内达到更高精度要求。然而,该标准仍基于指尖血糖的评估体系,未能充分考虑CGM技术的独特性。目前,CGM技术尚未有专门的ISO国际标准。ISO标准的缺失限制了CGM技术在全球范围内的统一评估和应用。

CGM标准化的难点在于检测方法的差异、血糖变化率的影响和人群纳入的影响。

CGM技术主要基于组织间质液的葡萄糖测量,而传统的血糖检测方法基于指尖或静脉血液。组织间质液的葡萄糖浓度与血液葡萄糖浓度存在差异,且无法直接获取组织间质液样本进行校准和溯源。这一差异是CGM标准化的核心难点之一。

而血糖快速变化时,组织间质液的葡萄糖浓度变化滞后于血液,评估CGM设备的准确性时,需要综合考虑血糖变化率的分布,否则可能导致测量误差。

而不同研究中纳入的人群差异(如1型糖尿病患者比例)会导致CGM设备表现的显著差异。例如,1型糖尿病患者的血糖波动较大,低血糖事件较多,这会影响CGM设备在低血糖范围内的准确性表现。

三、IFCC在CGM标准化中的工作进展

2019年,国际临床化学联合会(IFCC)成立了CGM工作组,旨在推动CGM技术的标准化。该工作组由多位国际知名专家组成,包括长期致力于CGM研究的Franken教授。工作组通过广泛征求意见,明确了组织间质液葡萄糖的测量机制,建立从组织间质液到血液葡萄糖的溯源链。通过算法和校准方法,降低组织间质液葡萄糖测量的不确定性。除了传统的准确性指标(如MARD值),还引入了血糖变化率的分布评估和多色图谱评估工具,将血糖值和变化率结合,直观展示CGM设备的表现。

在未来,研究中要求纳入至少70%的1型糖尿病患者。人群标准化可以反映CGM设备在高血糖波动人群中的表现。同时,提高比对测量程序的溯源性要求,确保CGM设备的测量结果与标准参考方法的一致性。在评估CGM设备时,不仅要考虑血糖值的分布,还要结合血糖变化率的分布,全面评估设备的准确性和可靠性。

四、临床应用中的关键问题

MARD值(平均绝对相对误差)是目前常用的CGM准确性评估指标,但其存在局限性。例如,MARD值无法反映血糖变化率对测量结果的影响,且不同研究中MARD值的差异较大。因此,通过引入多维度评估工具(如多色图谱),可以更直观地展示CGM设备在不同血糖范围和变化率下的表现。例如,在低血糖和高血糖报警准确性方面,多维度评估能够更准确地反映设备的安全性和有效性。

选择CGM设备时,应综合考虑其准确性、可靠性以及患者的使用便利性。对于1型糖尿病患者,优先选择能够准确反映血糖快速变化的设备。临床医生在解读CGM数据时,应结合患者的个体情况,避免仅依赖单一指标。例如,结合血糖变化率和报警功能,全面评估患者的血糖管理情况。同时,要提高患者对CGM技术的理解和使用能力,帮助患者正确解读CGM数据,提升其自我管理能力。

CGM技术在糖尿病管理中的应用前景广阔,但其标准化仍面临诸多挑战。IFCC在推动CGM标准化方面做出了重要贡献,提出了多维度评估指标和可视化的评估工具。未来,随着国际标准的逐步完善,CGM技术有望在全球范围内实现统一评估和广泛应用。临床医生在应用CGM技术时,应结合多维度评估工具,全面解读CGM数据,为患者提供更精准的糖尿病管理方案。

2 comments

京公网安备 11010502033361号

京公网安备 11010502033361号

发布留言