导语

2025年6月20~23日,第85届美国糖尿病协会科学年会(ADA2025)在美国芝加哥隆重召开。在这场全球瞩目的学术盛宴上,青岛内分泌糖尿病医院张磊教授团队展示了2项聚焦于糖尿病足与下肢血管病变领域的前沿研究成果。其中,第 1 项研究探讨了维生素 D 与下肢血管病变及缺血性糖尿病足溃疡风险的相关性;第2项则是一项长期随访研究,旨在揭示下肢血管成形术后再狭窄风险与糖代谢状态的关系。本文特此整理并介绍这两项研究的主要内容,并邀请张磊教授进行精彩点评,以飨读者。

1887-LB

血清25(OH)D浓度与2型糖尿病患者下肢动脉疾病和糖尿病足溃疡风险的相关性:一项回顾性研究

作者:张磊,刘雨晴,王骏

背景与目的

糖尿病患者中下肢动脉疾病(LEAD)发病率显著升高,其通过诱发足部缺血缺氧促进糖尿病足溃疡(DFU)形成,并使截肢风险和死亡率倍增。维生素D的活性形式——1,25-二羟维生素D3通过结合维生素D受体,调控钙磷代谢及炎症反应。研究表明,维生素D缺乏(<20 ng/ml)与糖尿病血管并发症呈剂量-效应关系。尽管维生素D与DFU的关联已有研究,但其在下肢动脉粥样硬化斑块形成(LEAP)及LEAP合并DFU中的关联性研究证据有限。本研究采用回顾性分析2型糖尿病(T2DM)患者血清25-羟基维生素D [25(OH)D]水平与LEAP及其合并DFU风险的相关性及预测价值,旨在为糖尿病下肢并发症的早期防治提供新依据。

方法

本研究回顾性纳入2018年1月~2024年4月青岛内分泌糖尿病医院住院的8038例T2DM患者(4593例男性及3445例女性,年龄≥18岁),均首次检测血清25(OH)D。根据下肢动脉超声结果分为两组:①无下肢动脉粥样硬化斑块组(NLEAP,n=3065);②下肢动脉粥样硬化斑块组(LEAP,n=4973)。按照是否合并DFU,将LEAP组进一步分为DFU组(n=126,Wagner 2~4级)和NDFU组(n=4847)。T2DM诊断标准参照《中国2型糖尿病防治指南(2020版)》。下肢动脉超声显示符合以下任一特征诊断为LEAP:①内-中膜厚度(IMT)≥1.5 mm;②局灶性IMT隆起≥0.5 mm;③IMT增厚超邻近血管50%。DFU为Wagner分级2级(深部溃疡累及肌腱/关节囊)~4级(前足/全足坏疽)。维生素D缺乏(Vitamin D deficiency,VDD)定义为<20 ng/ml;维生素D不足(Vitamin D insufficiency,VDI)为20~30 ng/ml;维生素D充足(Vitamin D sufficiency,VDS)为>30 ng/ml。采用logistic回归分析LEAP和LEAP合并DFU患者的影响因素,通过受试者工作特征(ROC)曲线分析糖尿病病程、糖化血红蛋白(HbA1c)、白细胞(WBC)以及血清25(OH)D的浓度对T2DM合并LEAP及其合并DFU患者的评估价值。

结果

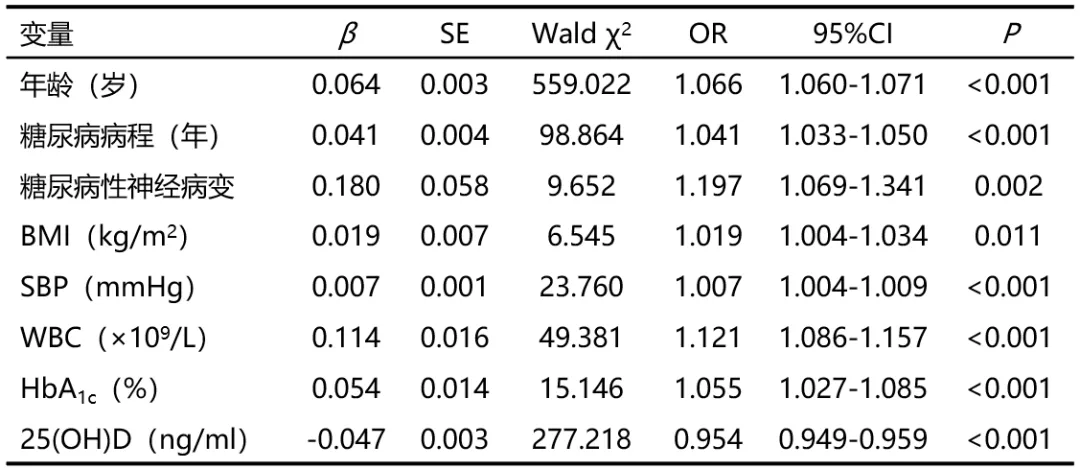

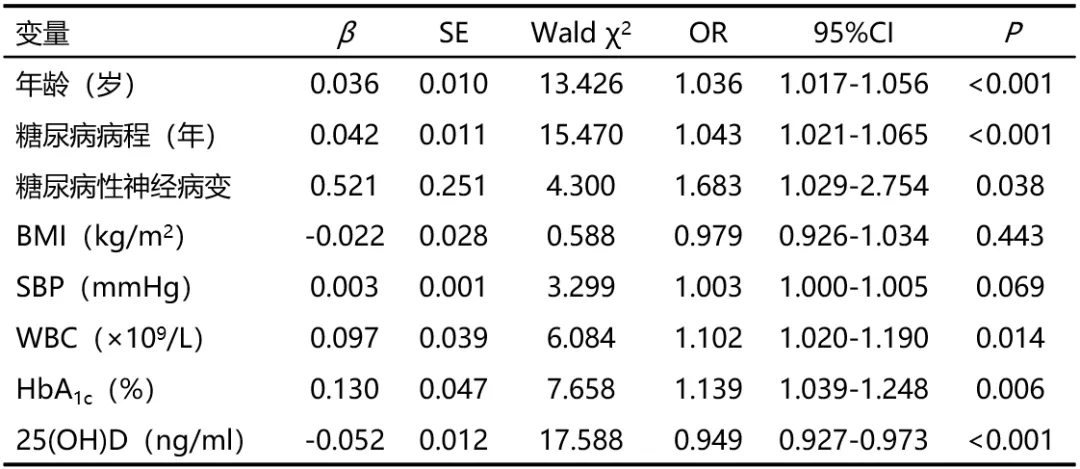

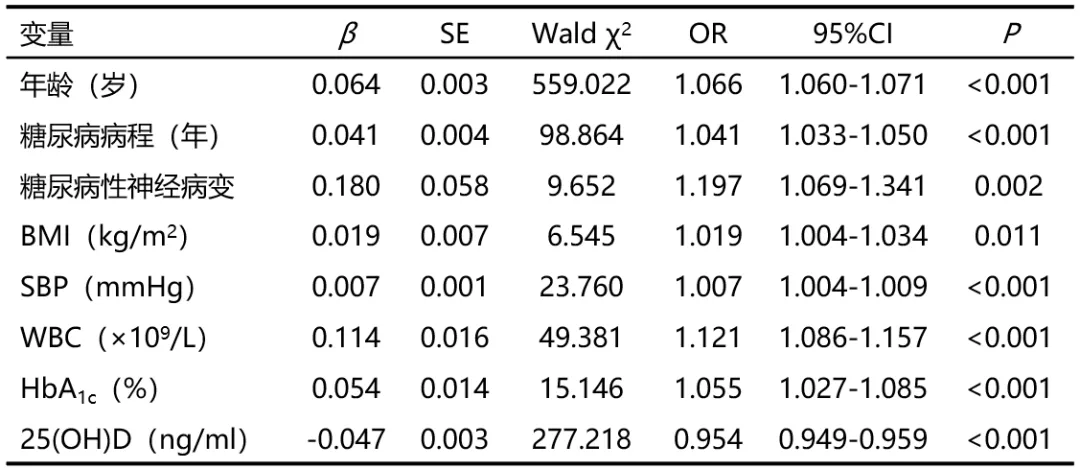

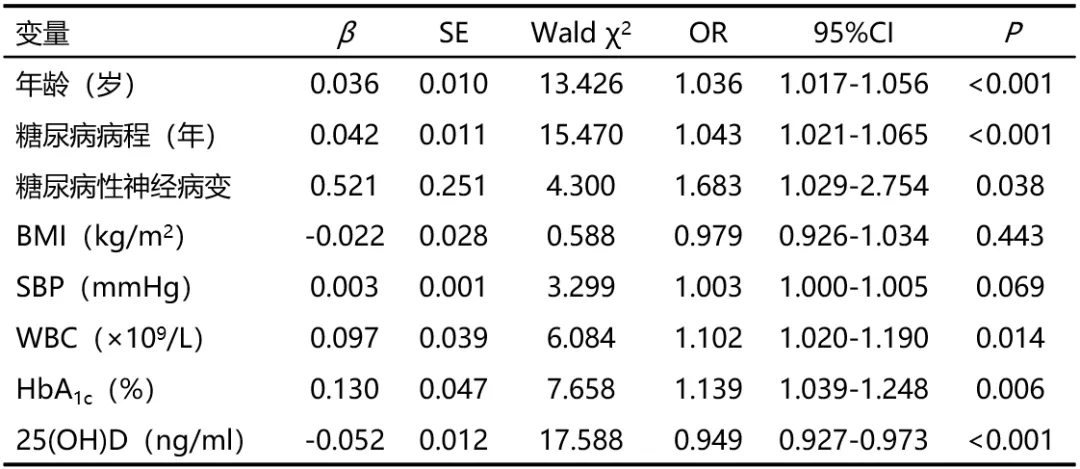

与LEAP组比较,NLEAP组年龄、糖尿病病程、糖尿病性神经病变阳性率、男性比例、吸烟史、体重指数(BMI)、腰臀比(WHR)、收缩压(SBP)、HbA1c、甘油三酯/高密度脂蛋白胆固醇(TG/HDL-C)、中性粒细胞数(NEUT)、WBC、血沉(ESR)及高敏C反应蛋白(hs-CRP)均显著降低,但HDL-C和25(OH)D水平升高(均P<0.05)。对LEAP组进一步分析,NDFU组较LEAP合并DFU组年龄、糖尿病病程、糖尿病性神经病变阳性率、男性比例、SBP、HbA1c、NEUT、WBC、ESR及hs-CRP降低,而舒张压(DBP)、TG、HDL-C及25(OH)D水平更高(均P<0.05)。分别以T2DM患者是否合并LEAP及LEAP组是否合并DFU为因变量进行多因素logoistic回归分析,调整年龄、糖尿病病程、糖尿病性神经病变、BMI、SBP、HbA1c、WBC等混杂因素后,25(OH)D是LEAP及LEAP合并DFU的独立保护因素(表1、2)。

表1. LEAP风险的多变量logistic回归模型

表2. LEAP亚组DFU风险的多因素logistic回归模型

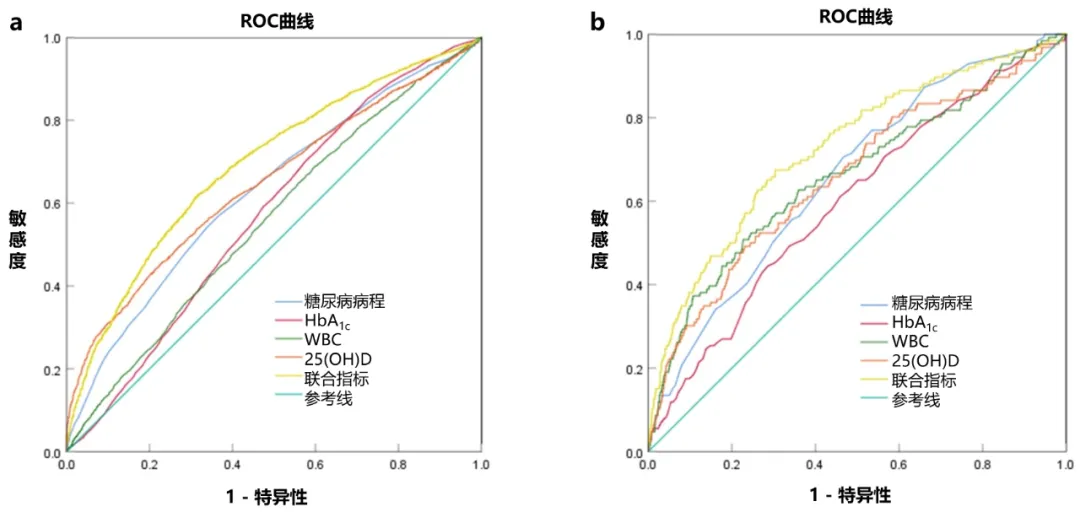

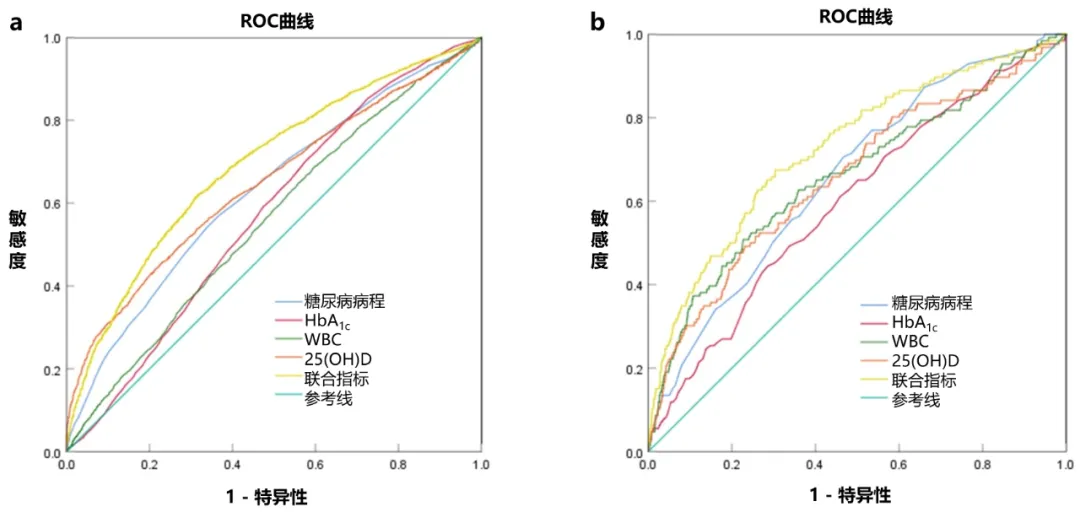

ROC曲线分析显示,糖尿病病程、HbA1c、WBC、25(OH)D及联合指标[25(OH)D+WBC+糖尿病病程]预测T2DM患者LEAP的AUC分别为0.630、0.573、0.558、0.646及0.692(均P<0.05);预测LEAP合并DFU发生的AUC分别为0.659、0.600、0.662、0.658及0.728(P<0.05),25(OH)D预测LEAP、LEAP合并DFU的切点分别为18.94 ng/ml和14.67 ng/ml(图1)。

图1. 预测LEAP和LEAP衍生DFU的临床参数的ROC分析

(a)各临床指标对T2DM患者合并LEAP的预测曲线;(b)各临床指标对LEAP亚组患者合并DFU的预测曲线

结论

维生素D缺乏是我国T2DM患者常见的维生素缺乏症之一,是下肢动脉硬化斑块形成和缺血性糖尿病足溃疡的独立危险因素。补充维生素D能否预防下肢动脉粥样硬化及后续的糖尿病足溃疡的发生,尚需要进一步研究。

专家点评

张磊教授

青岛内分泌糖尿病医院暨内分泌代谢病研究院

T2DM患者合并LEAP及LEAP合并DFU者的血清25(OH)D水平均显著降低。我们看到,25(OH)D预测LEAP的切点为18.94 ng/ml,而预测LEAP合并DFU的切点为14.67 ng/ml,均低于目前国内外共识对维生素D不足或缺乏的诊断标准界值,提示维生素D也可能存在疾病特异性的预测切点。本研究也存在一定局限性。首先,单中心回顾性的研究设计,结论外推需多区域验证。其次,动脉粥样硬化及其溃疡形成具有慢性进展特性,而当前研究采用的单次25(OH)D横断面评估可能无法充分反映疾病的长期营养代谢背景。未来研究应采用纵向研究设计,纳入季节动态监测与重复生物标志物检测,以准确评估长期维生素D暴露轨迹及其与血管病变进展的时序关联。血清25(OH)D水平降低会增加T2DM患者LEAP、LEAP合并DFU的风险,提示维生素D缺乏可作为糖尿病血管病变以及血管病变相关的DFU的预警标志物,联合抗炎、血管保护策略或可延缓相关并发症的进展。

1888-LB

糖代谢状态对股动脉血管成形和支架植入术后再狭窄风险的影响:一项3年随访研究

作者:郭刚,张磊,李林,王骏,刘雨晴

背景与目的

T2DM患者属于下肢动脉支架植入术后再狭窄高风险人群。股动脉球囊扩张联合支架置入术后再狭窄与糖尿病前期的相关性研究数据非常有限。

方法

本研究回顾性分析2017~2021年进行股动脉球囊扩张和支架植入的305例股动脉狭窄或闭塞的患者(平均年龄61.5岁,65.4%为男性)。研究对象的基线资料包括血压、BMI、空腹血浆葡萄糖浓度、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、hs-CRP、HbA1c及2小时毛细血管血糖。所有患者均有支架植入术后平均3.2年的下肢动脉成像资料。再狭窄定义为支架内或临近支架5 mm以内≥50%的狭窄。根据空腹血糖、HbA1c、指尖2小时血糖及既往确诊的糖尿病病史定义患者基线糖代谢状态。比较正常糖耐量、糖尿病前期及糖尿病患者的再狭窄发生率。多因素logistic回归分析确定再狭窄发生的危险因素。

结果

在305例研究对象中,基线时正常糖耐量58例,糖尿病前期79例,T2DM患者129例。T2DM患者基线SBP、BMI、TG、hs-CRP水平高于糖尿病前期或正常糖耐量者(P<0.05)。股动脉成形并支架置入术后3年时,基线正常糖耐量、糖尿病前期及T2DM患者再狭窄率分别为9.8%、14.5%及23.8%(组间比较P<0.05)。基线糖尿病亚组中,基线HbA1c≥8%的患者再狭窄发生率显著高于基线HbA1c<8%的患者(25.4% vs. 18.6%,P<0.05)。在多因素logistic回归模型中,以是否发生再狭窄作为因变量,校正年龄、吸烟、他汀类使用、抗血小板药物使用、BMI、SBP、LDL-C、TG、HbA1c及hs-CRP后,糖尿病的比值比(OR)为1.61(95%CI:1.13~2.58,P<0.05),糖尿病前期的OR为1.33(95%CI:1.09~1.94,P<0.05)。

结论

平均3年的随访研究发现,与非糖尿病者相比,糖尿病患者的股动脉支架植入术后再狭窄发生率更高,糖尿病前期同样会增加股动脉血管成形和支架植入术后再狭窄发生的长期风险。

专家点评

张磊教授

青岛内分泌糖尿病医院暨内分泌代谢病研究院

我们在既往研究中已证实基线糖代谢异常对冠状动脉病变不良结局具有负面影响,本研究将糖代谢状态对血管病变预后的影响延伸到下肢血管病变。结果提示,对处于糖尿病前期(或糖调节异常)阶段的高危人群,不仅需要通过生活方式或药物干预预防糖尿病的发生,更需关注预防并发症及不良结局的发生。我国糖尿病前期人群基数大,对疾病的危害知晓率低,预防工作仍然任重而道远。在本研究基础上,可设计多中心、大样本量的前瞻性研究,进一步证实早期干预对改善并发症不良结局可能带来的获益。

主要研究者介绍

张磊 教授

青岛内分泌糖尿病医院暨内分泌代谢病研究院

现任青岛内分泌糖尿病医院执行院长兼糖尿病足、下肢血管病变与创面整合医学中心学科带头人。毕业于芬兰赫尔辛基大学医学院,获得医学博士学位,主任医师、教授、山东第二医科大学硕士研究生导师。

先后兼任中华医学会糖尿病学分会第七届青年委员会委员,中国医师协会整合医学分会整合内分泌糖尿病学专业委员会委员,中国老年保健协会糖胖病预防与控制专委会副主任委员,中华中医药学会慢病管理委员会委员,山东省医学会糖尿病足多学科联合委员会基层帮扶组副主任委员,山东省医学会糖尿病学分会委员,青岛市医学会糖尿病学分会副主任委员、青岛市医学会糖尿病足与创面多学科联合委员会副主任委员,青岛市老年医学会副会长、青岛市老年医学学会慢性创面多学科专委会主任委员。

长期从事内分泌性疾病、糖尿病尤其是糖尿病大血管病变、糖尿病足病、创面与下肢血管病变的临床一线诊治与科学研究工作,主持大型国际、省部级科研项目5项,培养内分泌专业硕士研究生16名。在Lancet、ACS Nano、Diabetes Care、JCEM、DMRR、《中华内分泌代谢杂志》《中华糖尿病杂志》及《中国糖尿病杂志》等发表论文45篇,获得山东省、青岛市科技进步奖6项。先后被评为青岛市专业技术拔尖人才、青岛市政府特殊津贴专家、青岛市医疗卫生优秀学科带头人、青岛市优秀共产党员等。

2 comments

2025年6月20~23日,第85届美国糖尿病协会科学年会(ADA2025)在美国芝加哥隆重召开。在这场全球瞩目的学术盛宴上,青岛内分泌糖尿病医院张磊教授团队展示了2项聚焦于糖尿病足与下肢血管病变领域的前沿研究成果。其中,第 1 项研究探讨了维生素 D 与下肢血管病变及缺血性糖尿病足溃疡风险的相关性;第2项则是一项长期随访研究,旨在揭示下肢血管成形术后再狭窄风险与糖代谢状态的关系。本文特此整理并介绍这两项研究的主要内容,并邀请张磊教授进行精彩点评,以飨读者。

1887-LB

血清25(OH)D浓度与2型糖尿病患者下肢动脉疾病和糖尿病足溃疡风险的相关性:一项回顾性研究

作者:张磊,刘雨晴,王骏

背景与目的

糖尿病患者中下肢动脉疾病(LEAD)发病率显著升高,其通过诱发足部缺血缺氧促进糖尿病足溃疡(DFU)形成,并使截肢风险和死亡率倍增。维生素D的活性形式——1,25-二羟维生素D3通过结合维生素D受体,调控钙磷代谢及炎症反应。研究表明,维生素D缺乏(<20 ng/ml)与糖尿病血管并发症呈剂量-效应关系。尽管维生素D与DFU的关联已有研究,但其在下肢动脉粥样硬化斑块形成(LEAP)及LEAP合并DFU中的关联性研究证据有限。本研究采用回顾性分析2型糖尿病(T2DM)患者血清25-羟基维生素D [25(OH)D]水平与LEAP及其合并DFU风险的相关性及预测价值,旨在为糖尿病下肢并发症的早期防治提供新依据。

方法

本研究回顾性纳入2018年1月~2024年4月青岛内分泌糖尿病医院住院的8038例T2DM患者(4593例男性及3445例女性,年龄≥18岁),均首次检测血清25(OH)D。根据下肢动脉超声结果分为两组:①无下肢动脉粥样硬化斑块组(NLEAP,n=3065);②下肢动脉粥样硬化斑块组(LEAP,n=4973)。按照是否合并DFU,将LEAP组进一步分为DFU组(n=126,Wagner 2~4级)和NDFU组(n=4847)。T2DM诊断标准参照《中国2型糖尿病防治指南(2020版)》。下肢动脉超声显示符合以下任一特征诊断为LEAP:①内-中膜厚度(IMT)≥1.5 mm;②局灶性IMT隆起≥0.5 mm;③IMT增厚超邻近血管50%。DFU为Wagner分级2级(深部溃疡累及肌腱/关节囊)~4级(前足/全足坏疽)。维生素D缺乏(Vitamin D deficiency,VDD)定义为<20 ng/ml;维生素D不足(Vitamin D insufficiency,VDI)为20~30 ng/ml;维生素D充足(Vitamin D sufficiency,VDS)为>30 ng/ml。采用logistic回归分析LEAP和LEAP合并DFU患者的影响因素,通过受试者工作特征(ROC)曲线分析糖尿病病程、糖化血红蛋白(HbA1c)、白细胞(WBC)以及血清25(OH)D的浓度对T2DM合并LEAP及其合并DFU患者的评估价值。

结果

与LEAP组比较,NLEAP组年龄、糖尿病病程、糖尿病性神经病变阳性率、男性比例、吸烟史、体重指数(BMI)、腰臀比(WHR)、收缩压(SBP)、HbA1c、甘油三酯/高密度脂蛋白胆固醇(TG/HDL-C)、中性粒细胞数(NEUT)、WBC、血沉(ESR)及高敏C反应蛋白(hs-CRP)均显著降低,但HDL-C和25(OH)D水平升高(均P<0.05)。对LEAP组进一步分析,NDFU组较LEAP合并DFU组年龄、糖尿病病程、糖尿病性神经病变阳性率、男性比例、SBP、HbA1c、NEUT、WBC、ESR及hs-CRP降低,而舒张压(DBP)、TG、HDL-C及25(OH)D水平更高(均P<0.05)。分别以T2DM患者是否合并LEAP及LEAP组是否合并DFU为因变量进行多因素logoistic回归分析,调整年龄、糖尿病病程、糖尿病性神经病变、BMI、SBP、HbA1c、WBC等混杂因素后,25(OH)D是LEAP及LEAP合并DFU的独立保护因素(表1、2)。

表1. LEAP风险的多变量logistic回归模型

表2. LEAP亚组DFU风险的多因素logistic回归模型

ROC曲线分析显示,糖尿病病程、HbA1c、WBC、25(OH)D及联合指标[25(OH)D+WBC+糖尿病病程]预测T2DM患者LEAP的AUC分别为0.630、0.573、0.558、0.646及0.692(均P<0.05);预测LEAP合并DFU发生的AUC分别为0.659、0.600、0.662、0.658及0.728(P<0.05),25(OH)D预测LEAP、LEAP合并DFU的切点分别为18.94 ng/ml和14.67 ng/ml(图1)。

图1. 预测LEAP和LEAP衍生DFU的临床参数的ROC分析

(a)各临床指标对T2DM患者合并LEAP的预测曲线;(b)各临床指标对LEAP亚组患者合并DFU的预测曲线

结论

维生素D缺乏是我国T2DM患者常见的维生素缺乏症之一,是下肢动脉硬化斑块形成和缺血性糖尿病足溃疡的独立危险因素。补充维生素D能否预防下肢动脉粥样硬化及后续的糖尿病足溃疡的发生,尚需要进一步研究。

专家点评

张磊教授

青岛内分泌糖尿病医院暨内分泌代谢病研究院

T2DM患者合并LEAP及LEAP合并DFU者的血清25(OH)D水平均显著降低。我们看到,25(OH)D预测LEAP的切点为18.94 ng/ml,而预测LEAP合并DFU的切点为14.67 ng/ml,均低于目前国内外共识对维生素D不足或缺乏的诊断标准界值,提示维生素D也可能存在疾病特异性的预测切点。本研究也存在一定局限性。首先,单中心回顾性的研究设计,结论外推需多区域验证。其次,动脉粥样硬化及其溃疡形成具有慢性进展特性,而当前研究采用的单次25(OH)D横断面评估可能无法充分反映疾病的长期营养代谢背景。未来研究应采用纵向研究设计,纳入季节动态监测与重复生物标志物检测,以准确评估长期维生素D暴露轨迹及其与血管病变进展的时序关联。血清25(OH)D水平降低会增加T2DM患者LEAP、LEAP合并DFU的风险,提示维生素D缺乏可作为糖尿病血管病变以及血管病变相关的DFU的预警标志物,联合抗炎、血管保护策略或可延缓相关并发症的进展。

1888-LB

糖代谢状态对股动脉血管成形和支架植入术后再狭窄风险的影响:一项3年随访研究

作者:郭刚,张磊,李林,王骏,刘雨晴

背景与目的

T2DM患者属于下肢动脉支架植入术后再狭窄高风险人群。股动脉球囊扩张联合支架置入术后再狭窄与糖尿病前期的相关性研究数据非常有限。

方法

本研究回顾性分析2017~2021年进行股动脉球囊扩张和支架植入的305例股动脉狭窄或闭塞的患者(平均年龄61.5岁,65.4%为男性)。研究对象的基线资料包括血压、BMI、空腹血浆葡萄糖浓度、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、hs-CRP、HbA1c及2小时毛细血管血糖。所有患者均有支架植入术后平均3.2年的下肢动脉成像资料。再狭窄定义为支架内或临近支架5 mm以内≥50%的狭窄。根据空腹血糖、HbA1c、指尖2小时血糖及既往确诊的糖尿病病史定义患者基线糖代谢状态。比较正常糖耐量、糖尿病前期及糖尿病患者的再狭窄发生率。多因素logistic回归分析确定再狭窄发生的危险因素。

结果

在305例研究对象中,基线时正常糖耐量58例,糖尿病前期79例,T2DM患者129例。T2DM患者基线SBP、BMI、TG、hs-CRP水平高于糖尿病前期或正常糖耐量者(P<0.05)。股动脉成形并支架置入术后3年时,基线正常糖耐量、糖尿病前期及T2DM患者再狭窄率分别为9.8%、14.5%及23.8%(组间比较P<0.05)。基线糖尿病亚组中,基线HbA1c≥8%的患者再狭窄发生率显著高于基线HbA1c<8%的患者(25.4% vs. 18.6%,P<0.05)。在多因素logistic回归模型中,以是否发生再狭窄作为因变量,校正年龄、吸烟、他汀类使用、抗血小板药物使用、BMI、SBP、LDL-C、TG、HbA1c及hs-CRP后,糖尿病的比值比(OR)为1.61(95%CI:1.13~2.58,P<0.05),糖尿病前期的OR为1.33(95%CI:1.09~1.94,P<0.05)。

结论

平均3年的随访研究发现,与非糖尿病者相比,糖尿病患者的股动脉支架植入术后再狭窄发生率更高,糖尿病前期同样会增加股动脉血管成形和支架植入术后再狭窄发生的长期风险。

专家点评

张磊教授

青岛内分泌糖尿病医院暨内分泌代谢病研究院

我们在既往研究中已证实基线糖代谢异常对冠状动脉病变不良结局具有负面影响,本研究将糖代谢状态对血管病变预后的影响延伸到下肢血管病变。结果提示,对处于糖尿病前期(或糖调节异常)阶段的高危人群,不仅需要通过生活方式或药物干预预防糖尿病的发生,更需关注预防并发症及不良结局的发生。我国糖尿病前期人群基数大,对疾病的危害知晓率低,预防工作仍然任重而道远。在本研究基础上,可设计多中心、大样本量的前瞻性研究,进一步证实早期干预对改善并发症不良结局可能带来的获益。

主要研究者介绍

张磊 教授

青岛内分泌糖尿病医院暨内分泌代谢病研究院

现任青岛内分泌糖尿病医院执行院长兼糖尿病足、下肢血管病变与创面整合医学中心学科带头人。毕业于芬兰赫尔辛基大学医学院,获得医学博士学位,主任医师、教授、山东第二医科大学硕士研究生导师。

先后兼任中华医学会糖尿病学分会第七届青年委员会委员,中国医师协会整合医学分会整合内分泌糖尿病学专业委员会委员,中国老年保健协会糖胖病预防与控制专委会副主任委员,中华中医药学会慢病管理委员会委员,山东省医学会糖尿病足多学科联合委员会基层帮扶组副主任委员,山东省医学会糖尿病学分会委员,青岛市医学会糖尿病学分会副主任委员、青岛市医学会糖尿病足与创面多学科联合委员会副主任委员,青岛市老年医学会副会长、青岛市老年医学学会慢性创面多学科专委会主任委员。

长期从事内分泌性疾病、糖尿病尤其是糖尿病大血管病变、糖尿病足病、创面与下肢血管病变的临床一线诊治与科学研究工作,主持大型国际、省部级科研项目5项,培养内分泌专业硕士研究生16名。在Lancet、ACS Nano、Diabetes Care、JCEM、DMRR、《中华内分泌代谢杂志》《中华糖尿病杂志》及《中国糖尿病杂志》等发表论文45篇,获得山东省、青岛市科技进步奖6项。先后被评为青岛市专业技术拔尖人才、青岛市政府特殊津贴专家、青岛市医疗卫生优秀学科带头人、青岛市优秀共产党员等。

2 comments

京公网安备 11010502033361号

京公网安备 11010502033361号

发布留言